宁夏白芨滩:黄河东岸筑起的绿色长城

19.12.2016 10:37

本文来源: 林业网

12月8日,当宁夏新闻网采访小组踏上宁夏灵武市白芨滩国家级自然保护区土地的那一刻起,已经感受到白芨滩三代治沙人咬定“黄龙”不放松,坚持不懈战沙魔的治沙精神和取得的巨大成就。

在全国防沙治沙展览馆,工作人员向记者们介绍情况。

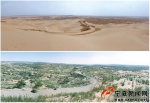

63万亩绿色长城佑护黄河东岸 “怎么也没有想到,经过多年的防沙治沙,白芨滩绿了,生态恢复这么好,实现了原始美、自然美、沙漠美、花果美、精神美,让人非常欣慰,”老治沙人、保护区管理局副局长魏蒙这样被眼前的景象深深触动。 白芨滩位于宁夏灵武市。上世纪50年代,毛乌素沙漠一路南侵,觊觎着西边距此不到3公里的黄河,保护区如今郁郁葱葱的林草生长之地曾是寸草不生的荒漠,周边村庄比如现今的郝家桥镇上滩村都受到了侵漫。为了保护母亲河,1953年,白芨滩国家级自然保护区的前身——白芨滩林场成立,迈出了毛乌素沙漠南缘生态治理的第一步。

沙区没有路,治沙人背着麦草、稻草趟出路,再在路的两旁,用麦草、稻草在沙地上,扎出长宽各一米,深二三十厘米的草方格,然后在其中播种,3年后,如果沙地上生出沙结皮,流沙算是被固定住了。但有时千辛万苦埋下的草方格,一夜间会被风沙埋没,只能不停地重新补种,白芨滩人就是这样,一片一片地用草方格推进治沙。

63年过去了,以平均一年一万亩的速度,白芨滩在黄河东岸建成一条南北长61公里、东西宽20多公里、总面积达63万亩的绿色长城,硬生生将毛乌素沙漠南缘沙丘与黄河隔离,迫使沙漠从引黄灌区边缘后退20多公里,靠近灌区村庄的防护林带面积逐年增加。“十二五”期间,宁夏荒漠化土地和沙化土地面积双缩减,实现了沙化土地连续20多年持续减少的目标,形成防沙治沙的“中国经验”,这“经验”中也有白芨滩人可歌可泣的心血和汗水。

沙海的新装。

雁知山,灵武市的东大门,扼守着外界前往宁东能源重化工基地及东部山沙区的交通咽喉。2011年之前,穿行于山间的道路两侧山体坡陡山石嶙峋,草木难以存活。2011年,在全国治沙英雄”、“双百感动中国人物”、保护区管理局原局长、林场原场长王有德的带领下,全场职工甚至后勤保障人员上山用钢钎等硬是在乱石中凿出1米多深的树坑,将挖出的碎石背下山,将背上的土铺在坑中,对山体进行绿化。绿化后的山体每到春暖花开时,便呈现出山花烂漫的美景。如今,每当经过这一片区域,当年参加会战的马小晨都会情不自禁地想起苦战的情景,那一次会战,他一个星期挖出了50个树坑。

苦干,让保护区的每一丛草、每一棵树都显得极其珍贵,而在保护区宸喜园的一棵枣树,却格外令人心生敬重。

2008年4月7日,时任中共中央政治局常委、中央书记处书记、国家副主席习近平到白芨滩视察,提议要与治沙英雄一起植树,随即便有了这棵不同寻常的枣树。当年习近平同志栽下的树如今已长到了7米多高,它与千万棵树木结网成林,护佑着一方生态的安宁。

现在的保护区,森林覆盖率达到40%以上,多年不见的野兔、狐狸、七彩山鸡、呱呱鸡等115种野生动物和二级保护植物沙芦苇、珍稀濒危植物沙冬青等306种旱生沙生植物又重新回到这里“安家落户”。保护区的工作人员说,生态得到了改善,今年雨季雨水丰沛,沙区大大小小的沙丘都绿了。

沙海淘金创造沙区经济综合模式

在保护区,防沙治沙投入巨大,一平方米的治理需要上千元的投入,而国家的投入不到一半。一段时间,林场资金严重缺乏,生活十分艰苦,职工们住在土坯房中,住房难、看病难、子女上学难。

“黄沙不掩金”。在实践中,林场走以林养林,以林促林之路,在沙中淘金,想方设法提高治沙的经济效益。特别是近年来,绿与富齐头并进,探索出“六位一体”防沙治沙发展沙区经济的模式。即在两道生态防线的保护下,内部引水推沙造田,培育经果林和苗圃,在田间空地,种植畜草,发展养殖业,形成了牲畜粪便肥田、林草养殖牲畜两项循环产业。目前,保护区在沙漠中发展经果林和苗圃10000多亩,种植畜草1000亩。

绿树掩映下的职工住宅区。

大泉管理站是保护区8个管理站之一,管理站副站长马国栋说,多年来,管理站在做好防沙治沙工作的同时,将职工致富当成民生产业工程来抓,推行以家庭、联组或个人划片承包机制治沙造林,并先后成立三家公司增收创收,多劳多得,所带来的经济效益用于反哺治沙。

冬季,是防沙治沙的冬闲时节,2015年,管理站看到毗邻的上滩村的冬季温棚沙漠韭菜热销,有着多年温棚种植经验的管理站活学活用,也搞起沙漠韭菜种植,当年效益明显。今年全站扩大规模,又到山东学习,新搭建大棚70多座,让100多名职工每人都有一座“创富之棚”。

12月8日,今年40岁的职工张雪云家的两座温棚菲菜正在进行第二茬的收割,去年开始种植韭菜的张雪云,今年请了上滩村10多名村民帮忙,他给每人每天付80元的劳务费。他说,韭菜一茬生长期近一个月,一个冬季可以收获4茬,目前,每公斤卖到4.4元至5元,热销到北京、东北等地,一个冬季两座温棚纯收入可达4万元。张雪云在完成林场规定的“每个职工一年扎设1万个草方格,栽植1万株树苗,治沙面积100亩,从治沙中实现收入1万元”的目标任务的同时,在管理站承包了28亩经果林和苗圃,又在保护区展览馆建设中承揽工程,一年收入近20万元。

马国栋说,民生工程这样的模式也让周边村庄的村民得到了实惠,村民们常年在这里干活,从治沙、果园农活、除草、施肥,栽苗,并协助林场治沙(扎草方格),每年管理站大概需要雇工1000人左右,有效带动了周边村民致富。

近年来,这里的职工收入连续多年保持12%以上的增速,2015年人均收入突破5万元,40年前林场没有一名中专生,随着林场条件的改善,近十年吸引了60多名大学生来场工作,成为防沙治沙事业可持续发展的中坚力量。

智慧与实干成就人与自然新篇章

在白芨滩,草方格的沙地上长满了植被,以草方格成片推进防沙治沙,这是白芨滩人灵活运用这一技术的智慧结晶。外围灌木固沙林、周边乔灌防护林、内部经果林、养殖业、牧草种植、沙漠旅游业“六位一体”防沙治沙发展沙区经济的模式的探索,实现了治沙与致富同步发展,创造了改造利用沙漠、发展循环经济的成功范例,被国务院确定为推进宁夏经济建设重点推广模式。

治沙英雄王有德带领老一代白芨滩人治沙。

2000年以后,白芨滩防沙治沙进入了沙化、荒漠级别较高的“硬骨头”治理阶段。白芨滩人改变了传统的“一季造林,成活在天”的治理模式变成草方格加灌木综合治沙三季造林的模式,并根据宁夏雨季多在七、八、九这三个月的特点,抓雨季造林,什么时候下雨,什么时候就采取一些对应的措施,再加上春秋季的延迟造林措施互补,实现了当年造林成活率85%以上,推动了2000年以后的治沙速度。尤其是近十多年的治沙规模、速度和成效是2000年以前30年的总和,创造了世界治沙史上的奇迹。

在沙区,到处都能感受到“我要造林”的浓厚氛围,这一气氛的形成,来源于保护区严明的奖惩机制。全区域严格合同管理,限期绿化达标,超额全奖,完不成任务全罚。从育苗到造林、抚育、病虫防治等环节,责任意识明显,广大职工治沙的积极性被激发出来。

治沙劳模的示范带动作用,在这里如同沙海中的金子一样闪闪发光。王有德退休后,继续发挥余热,于2013年成立了宁夏沙漠绿化与沙产业发展基金会,截至目前已募集资金1300万元,先后实施了银川市政府水土保持项目、TATA木门公益林项目。

目前在保护区,还保留着未治理的沙漠,一是为了和已治理的沙漠形成对比,让后人不要忘记前人的不易;二是为了进行沙漠科研。

白芨滩经验得到了国际社会的重视与普遍认可,89个国家的政要、专家来保护区参观考察治沙工作。保护区先后被评为“全国防沙治沙先进集体”、“国家生态文明教育基地”、“国土绿化突出贡献先进单位”等。灵武白芨滩防沙治沙展览馆成为唯一的全国防沙治沙展览馆。

王兴东接受记者采访。

现任白芨滩管理局局长、林场场长王兴东说,保护区将继续发扬白芨滩精神和“不到长城非好汉”的宁夏精神,响应国家号召,把生态建设放在第一位,当做生命工程来抓,在继续种好每棵草、植好每棵树、造好每片林的基础上,扩大生态文明建设范畴,以实际行动和扎实的工作来回报国家,回报人民。(记者 王霞 石卿 张晓 胡俊 姜盼)

本文来源: 林业网

19.12.2016 10:37